Moshipedia

筆者はこの原稿を書いている時点で、47歳。幸いなことに、まだ重篤な病気にはかかってはいない。

しかし、若くして亡くなった人や、認知症が重くなった人を見るたび、エンディングノートをつけておく大切さに気付かされる。

私は、長野市の葬儀場・中央安楽院で「愛する家族のためのエンディングノート」(一般財団法人冠婚葬祭文化振興団)をもらい、実際に書いてみることにした。

すると、予想していた質問ももちろんたくさんあったが、思いつかなかった「地味に大事なこと」への気づきもたくさんあった。

以下、書いてみないと気づかなかった「地味に大事なこと」について記す。

●目次

全24ページのエンディングノートの構成はざっと以下のとおり。

I 私のこと

I-1氏名・学歴・保険証・免許証などの個人情報

I-2 思い出

Ⅱ家族へのメッセージ

Ⅱ-1 いざというときのために

Ⅱ-1(1) 介護・看病について

Ⅱ-1(2) 告知・延命処置など

Ⅱ-1(3) 生前予約

Ⅱ-1(4) 加入している互助会

Ⅱ-1(5) 伝えておきたい言葉

Ⅱ-1(6) 遺言

Ⅱ-2 葬儀・法事などについての私の希望

Ⅱ-2(1) 葬儀方法と費用

Ⅱ-2(2) 法事・仏壇・お墓

Ⅱ-2(3) 死亡時に連絡してほしい人

Ⅱ-3 私の配偶者・父母・兄妹氏名・親戚の記録

Ⅱ-3(1) 配偶者・父母・兄弟姉妹

Ⅱ-3(2) 親戚の住所録

Ⅱ-3(3) 慶弔記録

Ⅱ-4 財産・私の携帯やパソコンについて

Ⅱ-4(1)不動産 (2)預貯金・株式 (3)その他の資産・権利 (4)貸しているお金 (5)クレジットカード、電子マネーなど (6)借入金・支払いローン (7)保険 (8) 公的年金・私的年金 (9)携帯・パソコンについて

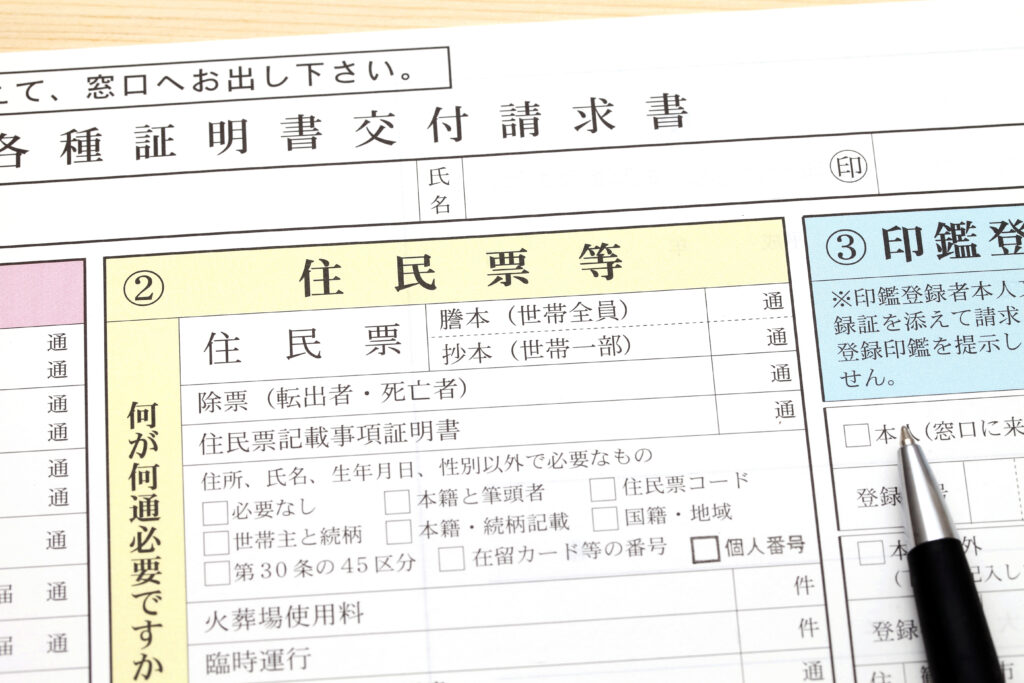

●本籍地は意外とわからない人もいる

<I-1氏名・学歴・保険証・免許証などの個人情報>

保険証、免許証などは筆者でも記載欄があると予想がついたが、あらためて気づいたのは「本籍地」を記しておくことの重要性だ。普段あまり意識しない「本籍地」だが、相続手続きの際は、故人の戸籍謄本が必要。本籍地がわからないと取り寄せまでにかなりの手間と時間がかかってしまう。

配偶者に先立たれたり、子どもが結婚したり、何度も引っ越したりということが重なると、本人しか本籍地がわからなくなってしまっている家族も一定数いる。これがあるだけでだいぶ助かるだろう。

●悩んだら次のページへ!

<I-2 思い出>

「誕生時の健康状態」からはじまり、「中学時代に両親や先生に反抗したことは」、「高校時代好きだった人は」などという項目もある。なかなか照れる質問で、書くのをためらう。

「今までで一番楽しかったことは」「子どもの頃、あこがれていた職業は・してみたかったことは」という項目なども、考え始めたらそこそこの時間が経っていた。エンディングノートはなかなかの沼だ。

こうした思い出コーナーで筆が止まってしまい、面倒になってしまう人もいることだろう。他の重要事項に進めなくなるのはもったいないので、気が向かない人には飛ばしてしまうことをおすすめしたい。思い出は、あとから浸ろう。

この後に出てくる、連絡してほしい友人・知人なども取捨選択し出すとキリがない。答えに悩むことがあれば後回しにするのがエンディングノートを書くコツではないかと思った。

●いつかやってくる大事な問い

<Ⅱ-1(1) 介護・看病について>

真っ先に飛び込んでくる質問は「私が認知症や寝たきりになったときの介護は」。

回答の選択肢は以下のとおり。

・配偶者にしてほしい

・息子夫婦にしてほしい

・娘夫婦にしてほしい

・介護保険によるサービスと家族の介護によってしてほしい

・プロのヘルパーやケアサービスをお願いしたい。

「家族に介護してほしい。しかし、負担は重い。どうしたら…。」と悩む人は多いだろう。もちろん家族との話し合いも必要になる。とはいえ、話し合って気まずくなる可能性もある。「なんで父さんの面倒が見られないんだ!ここまで育ててやったのに!」などと怒る人もいるだろう。ただ、多くの人にとっていつかはやってくること。早めに考えておく、意思表明しておく、ということは大事だ。

ちなみに私は断然、「プロにお願い派」だから特に悩むことはなかった。ここまで払ってきた多額の社会保険をフル活用しない手はない。

●「互助会」に入っているかきちんと確認しておこう

<Ⅱ-1(4) 加入している互助会>

冠婚葬祭のサービスが受けられる「互助会」。この互助会への加入の有無も、きちんと共有しておくことが地味に大事だ。普段ほぼ意識していないから、入っていることを遺族が知らないというケースもありそうだ。

などと呑気なことを書いていて、「そういえば、自分の両親とそんな話をしたことがないな」と思い至った。十中八九「入っていない」と予想しながら電話してみたら、当たり前のように入っていた。危ない、危ない。

生前、せっかく自身の葬儀のためにお金を払ってきたのに、別の会社で葬儀を挙げてしまったら多大なる損失だ。是非とも共有しておいてほしい。

●私のお墓の前で泣かないでください

<Ⅱ-2 葬儀・法事などについての私の希望>

Ⅱ-2(1) 葬儀方法と費用

Ⅱ-2(2) 法事・仏壇・お墓

Ⅱ-2(3) 死亡時に連絡してほしい人

冠婚葬祭文化振興財団のエンディングノートだけあって、葬儀については細かく記載してある。

宗教・宗派は決まっている人が多いと思うが、個人的に大事だと思ったのが「戒名」。

・いらない

・なるべく良い戒名

・すでに戒名がある の3つのチェック欄がある。

戒名はなくてもいい、という人も一定数いるはず。ただ、明言しておかないと、やはり遺族が「戒名をつけない」という選択は取りづらい。

そして、「すでに戒名がある」という選択肢を見て、自分で決めておくこともできるのだ、ということにも気付かされた。どうせなら、生きているうちに決めておこうかしら。言葉にかかわる仕事をしているだけに、ちょっとワクワクする。「笑」という文字を入れたい。ああもう相談したい。

なお、葬儀の豪華さや大きさだけでなく、当日流す希望曲を書く欄まであった。これはちょっとこだわりたい。「洒落た人は亡くなっても洒落てるよね」と言わせたい。

法事や墓参りの希望を記載する欄は、空欄にしようと思う。私のお墓の前で泣かないでください。と、言いたいところだが、そこに魂がいると思いたい気持ちもわかる。

●心置きなく疎遠になるために

<Ⅱ-3(3) 慶弔記録>

慶弔記録も意外と大事だ。お祝いや弔いをいただいた相手に、こちらから何も連絡しなかったり先方の慶弔へのリアクションをしなかったりすると、家族に「不義理」のレッテルが貼られかねない。そして、ちゃんと慶弔記録の隣には「今後のおつきあい 要・不要」とある。実際に思い浮かべてみると、「今後は不要」のゾーンには結構な人数がいるが、これはなかなか家族では判断がつかないことも多いはず。きちんと記しておくだけで、家族は心置きなく疎遠になることができる。

●エンディングノートは定期的に見返そう

Ⅱ-4(1)不動産 (2)預貯金・株式 (3)その他の資産・権利 (4)貸しているお金 (5)クレジットカード、電子マネーなど (6)借入金・支払いローン (7)保険 (8) 公的年金・私的年金 (9)携帯・パソコンについて

上記の資産、負債などはどれも「地味に大事」ではなく、かなり大事なことなので、最初にこれを書くべきだと思う。

ただ、資産の類はこれから増える、はず。多分。なので、ここは一年に一度くらい見返して、追記することを楽しみに生きていこうと思う。なお、今現在はほぼ空欄である。借入金がないだけ幸せだろうと思いながら、そっとエンディングノートを閉じた。

●まとめ

24ページのエンディングノートは、手にしたときだいぶ薄い印象を受けたが、書いてみるとかなりのボリュームだ。そして途中にも書いたが、悩んで悩んで時間がかかってしまう部分がたくさんある。ざっと目を通した後、すぐ書ける大事なところから埋め、悩みそうなところは後回しにすることをお勧めする。あと、下書き必須。最近、文字を手書きしないので…。

✍️書いた人

安斎 高志(あんざい・たかし)

コピーライター、編集者、映像ディレクター。合同会社案在企画室CEO(ちょっとイイこというおじさん)。二児の父。もしもに関する想像力のたくましさは極めつけの折り紙つき、かつ保証つきの太鼓判つき。